雨水经阶梯式绿地静静过滤、渗透,“野草”在风中自在生长。中心绿廊,成为俞孔坚博士留给沣西新城这座城市最本真而深情的遗嘱。

巴西潘塔纳尔湿地传来悲痛消息——当地时间2025年9月23日,北京大学建筑与景观设计学院创始院长俞孔坚博士因飞机失事不幸罹难,终年62岁。这位始终行走在生态景观探索前沿的设计大师,将生命的最后一刻留给了自然。

遇难当天,他正在进行他的“海绵地球之旅”,在个人视频号发出最后一条动态,感慨天然湿地正被人类活动侵蚀,并说道“我的探秘,才刚刚开始……”。这仿佛是他未尽事业的预言,也是对后来者的嘱托。他希望我们能用“肉眼凡胎”去观察世界,倾听土地与人民的声音。

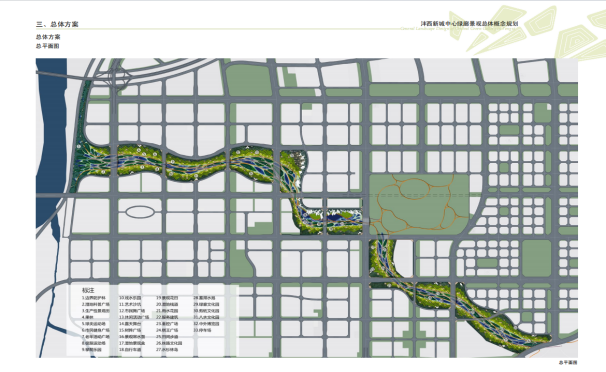

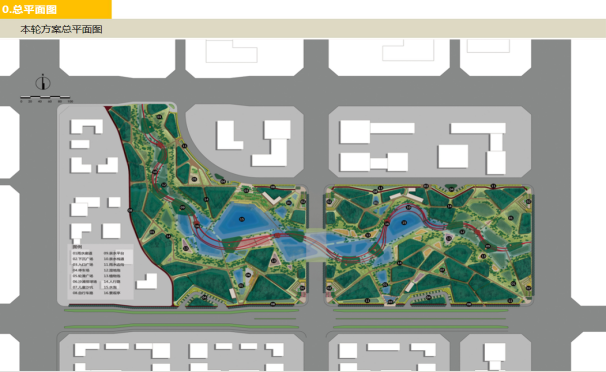

绿廊为证:海绵城市的生动实践

沣西新城中心绿廊,是俞孔坚博士“海绵城市”理念的落地样本。面对一个初建城市,他摒弃传统的“管道式”排水思路,利用古河道的先天优势,植入中央雨洪调蓄的功能理念,让城市像海绵一样呼吸。原本需深埋地下十几米的排水管道,成本高、效益低;而下沉式绿廊的设计,让周边雨水自然汇入、就地消纳,年径流总量控制率从不足60%提高到80%以上,年涵养雨水超200万立方米,极大缓解了城市排水压力。沣西新城中心绿廊不仅是一个生态工程,更成为市民漫步、观鸟、亲近自然的城市客厅。功能与美学的融合,印证了俞孔坚博士的主张:好的设计,是让自然做功。

设计哲学:野草之美与大脚革命

俞孔坚博士倡导“足下文化与野草之美”,主张景观设计应回归自然、回归土地。中心绿廊不种奇花异草,唯有乡土植物蓬勃生长。这些“野草”成本低、易维护,却构建出丰富而韧性的生态系统。他曾直言批评脱离本土实际的景观建设,呼吁城乡建设来一场“大脚革命”——回归朴素,尊重自然过程。绿廊中每一株摇曳的野草,都是这一理念的无声宣言。

理念长存:从沣西走向世界的绿色遗产

自1997年从哈佛学成归国,俞孔坚博士始终将城市与景观设计视为“生存的艺术”。开创性提出“生态安全格局”理论和“逆向规划”方法,强调“我们永远无法战胜水,而必须学会与水共生”,他的理念影响了全球10多个国家、200多座城市的建设实践,为应对全球生态危机提供了中国方案。

沣西新城中心绿廊正是这些理念的纪念碑,它提醒我们:真正的进步,不是征服自然,而是学会与之共生。如今,行走在绿廊间,可见孩童嬉戏、老人漫步,昆虫与鸟类安然栖息。高低错落的空间形成大地艺术效果,网状游憩系统覆盖整个绿廊,俞孔坚教授的设计,早已融入日常,成为城市呼吸的一部分。

生命虽止

但他播下的种子

已在无数土地上生根发芽

我们将以俞孔坚博士为榜样

以足丈量土地,用心倾听自然

让“野草”在更多角落生根

持续推广建设与自然和谐共生的海绵城市

他的探索,我们接续……

陕公网安备 61040202000514号

陕公网安备 61040202000514号